Zwei Fliegenpilz-Fruchtkörper drängen aus dem Erdreich. Obwohl sie unter sehr ähnlichen Umweltbedingungen entstanden sind, sehen sie unterschiedlich aus. Wovon hängt es wohl ab, wie viele weiße Flocken die rote Huthaut bedecken - und wie sie angeordnet sind?

Im September war ich ein paar Tage im Hochschwarzwald, genauer in Schwärzenbach. Ein Mix aus Sonne und Regen sorgte für ideale Pilzwachstumsbedingungen:

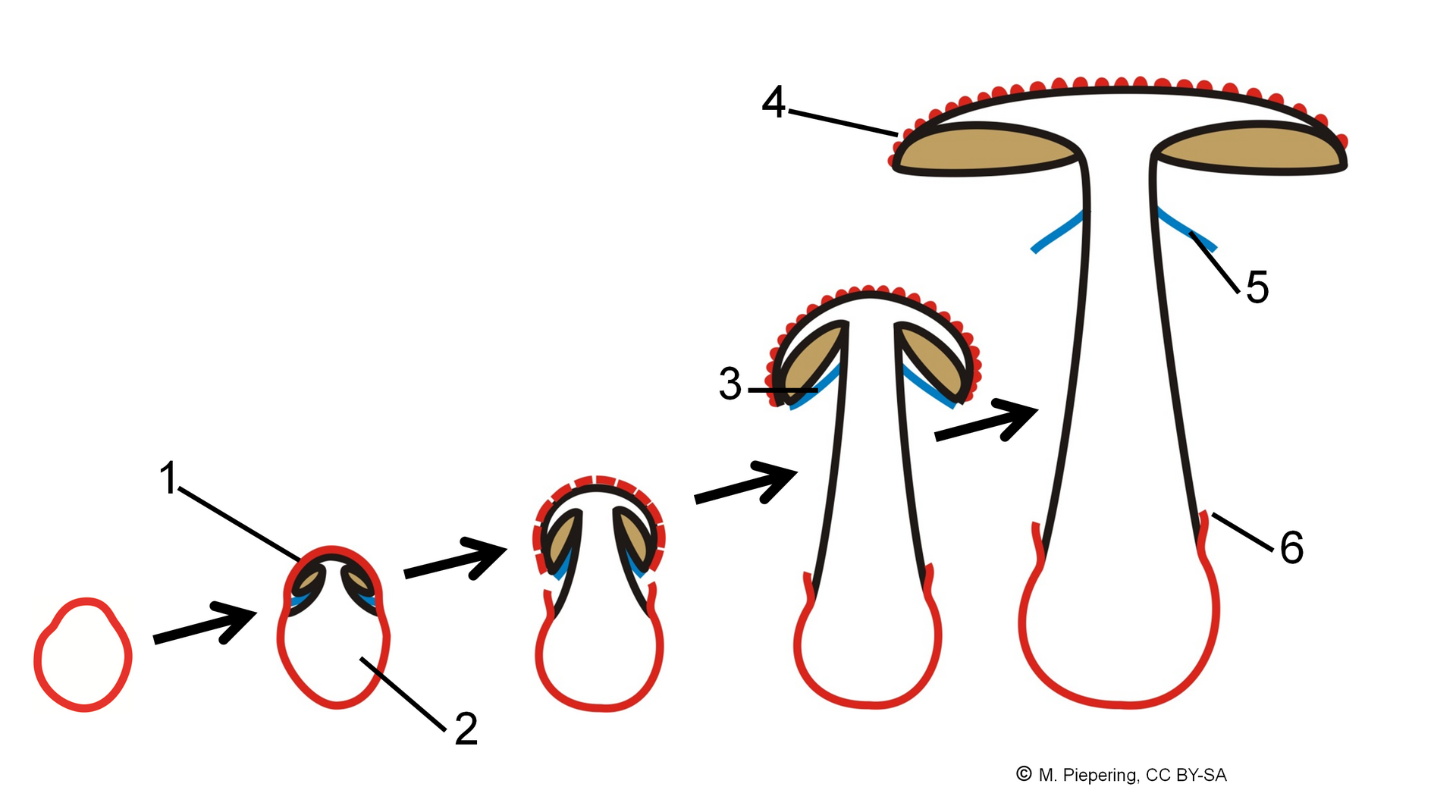

Um die Anordnung und auch das Fehlen der weißen Flocken auf Fliegenpilzhüten zu verstehen, ist es sinnvoll, sich die Entwicklung der Fruchtkörper von Wulstlingen zu vergegenwärtigen. Wulstlinge (Amanita) ist die Gattung, zu der neben den Fliegenpilzen einige (zum Teil extrem) giftige Arten wie die Knollenblätterpilze oder der Pantnerpilz, aber auch essbare Arten wie der Kaiserling oder der Perlpilz zählen. Sie alle sind anfangs von einer Hülle (dem Velum universale, Nr. 1) umgeben, die beim Wachstum des Hutes und des Stiels aufreißt. Das untere Ende des Stiels ist verdickt und wird als Knolle bezeichnet (Nr. 2). Auch ihre Lamellen sind zunächste mit einer Schutzschicht überzogen, dem Velum partiale (Nr. 3). Ist der Fruchtkörper ausgewachsen, so verbleiben vom Velum universale oft Flöckchen auf dem Hut (Nr. 4) und bei manchen Arten auch eine Art Söckchen an der Knolle (Volva, Nr. 6). Aus dem aufgerissenen Velum partiale ist dann ein Ring am oberen Stielbereich geworden (Nr. 5):

(Die Schemazeichnung stammt von M. Piepering bzw. dem Wikipedia-User Selso, CC BY 3.0.)

Bei diesem Fliegenpilz, den ich vor einigen Jahren (Oktober 2007) fotografiert habe, sieht man die Knolle gut. Bei den allermeisten Fliegenpilzen hat sie kein richtiges "Söckchen", wohl aber ein paar Ringe aus zerrissenen Velum-Resten:

Und dieses Exemplar, das mir im November 2020 Modell stand, präsentiert einen ausgeprägten Ring, der an einen gestärkten Kragen oder einen Rock erinnert:

Zugleich zeigen die beiden letzten Pilzhüte noch einmal, wie unterschiedlich und auch ungleichmäßig die weiße Beflockung ausfallen kann.

Wie die Flocken entstehen, wird an diesem ganz jungen Wulstling-Fruchtkörper deutlich, der sich gerade erst aus dem Boden, wo das Myzel wächst, an die Oberfläche schiebt. Das Velum ist noch geschlossen, aber seine Oberfläche platzt durch das Wachstum bereits zu zahlreichen berggipfelartigen Schollen auf:

Wenn der zunächst halb- oder dreiviertelkugelige Hut weiter wächst, reißen auch die inneren Schichten des Velums, sodass zwischen den "Berggipfeln" das Rot der Huthaut zutage tritt:

Oftmals sind die weißen Flocken mehr oder weniger gleichmäßig über die Huthaut verteilt. Daraus können wir schließen, dass der Hut nicht ausschließlich vom Rand her oder von der Mitte her wächst, sondern gleichmäßig über seine ganze Fläche. Denn sonst müssten die Flocken entweder am Rand oder in der Mitte fehlen. Auch sonst scheint es keine Zonen stärkeren und schwächeren Wachstums zu geben, denn die Flocken bilden meist keine Speichen- oder Ringmuster.

Allerdings trifft man immer wieder auf Fliegenpilze aller Altersstufen, deren Hut nur teilweise mit den Velum-Resten bedeckt ist. Hier ein älterer Hut, der teilweise nackt ist, und daneben ein Fliegenpilz-"Baby" mit gleichmäßiger Beflockung:

Im Schwarzwald stand auch dieses fast völlig nackte Exemplar; nur am vorderen und linken Hutrand hafteten noch ein paar Flöckchen:

Solche Fliegenpilz-Exemplare können mit den verwandten, unbeflockten Kaiserlingen verwechselt werden, wenn man nicht aufpasst. Die sind essbar, aber aufgrund der Verwechslungsgefahr nichts für Anfänger.

Wieso sind manche Fliegenpilz-Hüte teilweise oder sogar flächendeckend nackt? Was ist mit den Flocken passiert? Das ahnt man, wenn man die oberen Flocken auf diesem jungen Hut ansieht: Sie sind an der Oberfläche durch Eintrocknung geschrumpft und haften nur noch in ihrer Mitte schwach an der Huthaut.

Das Velum ist ja kein Teil der Huthaut, sondern eine darüber liegende Hülle. Seine Reste sind folglich nicht mit der Huthaut verwachsen, sondern können abgewischt werden. Wenn sich der aufstrebende Fruchtkörper an einem Hindernis reibt, etwa an Steinchen, Ästchen, Laub, Nadeln, Zapfen, Moos oder Grashalmen, können die Flocken daran haften bleiben oder zu Boden fallen:

Dass dieses "Peeling" der Huthaut zu asymmetrischen Flockenmustern führen kann, verdeutlicht diese seitliche Aufnahme eines anderen Wulstlings, eines Perlpilzes: Er drückt bei seinem Wachstum eine ganze Moos-Scholle erst nach oben und dann zur Seite weg - und hat dabei bereits einen Teil seiner Velum-Reste eingebüßt. Nur der Hutrand wurde vorne und rechts verschont:

Selbst direkt benachbarte Fruchtkörper wie im ersten Bild können unterschiedlich starken und verschieden ausgerichteten mechanischen Scherkräften ausgesetzt sein, je nachdem, wie die nicht ganz gleichmäßige Streu- und Moosschicht über ihnen gestaltet ist. Und so bedecken die Flocken beim einen schön ebenmäßig den ganzen Hut, während sie beim anderen gleich zu Beginn abgerieben werden. Die Sporenbildung - die eigentliche Funktion der Pilz-Fruchtkörper - wird dadurch nicht beeinträchtigt.